|

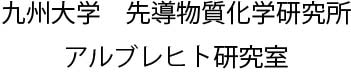

Chemical Communications誌に掲載された論文が中表紙に採択されました!

発光性ラジカルであるTTMに対してベンゼン環を置換すると光耐久性が上がる様子を強い日差しと日差しから守るパラソルで表現しています!

0 Comments

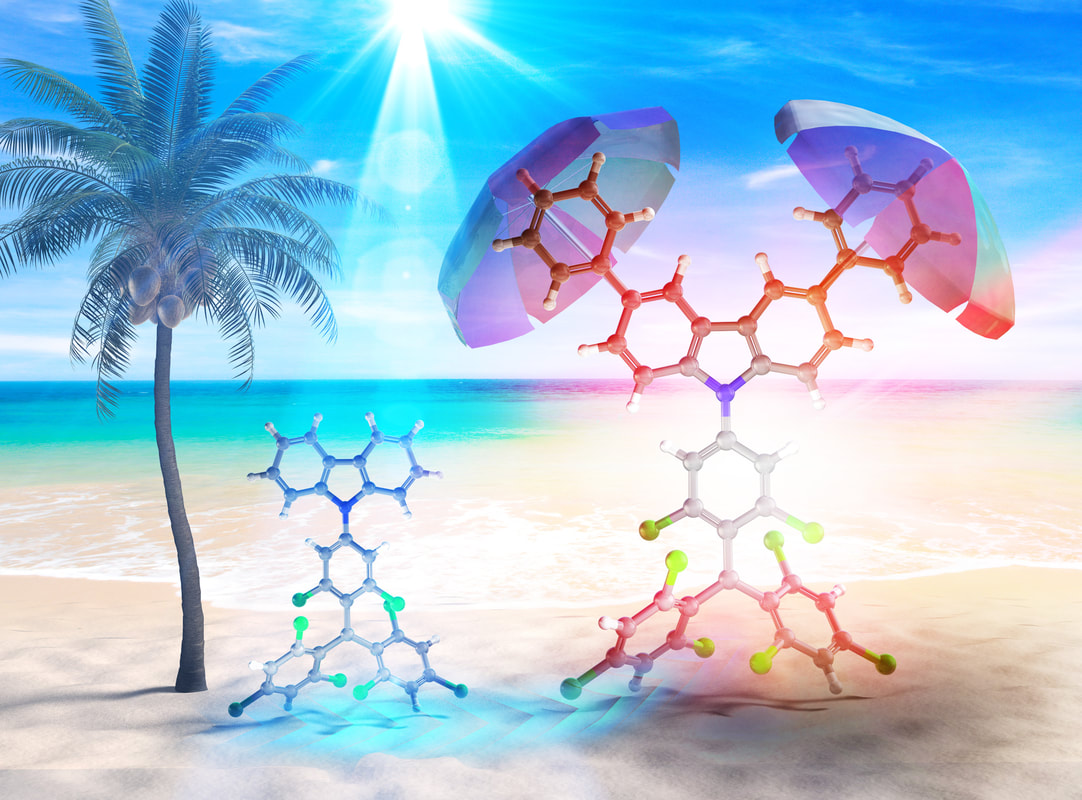

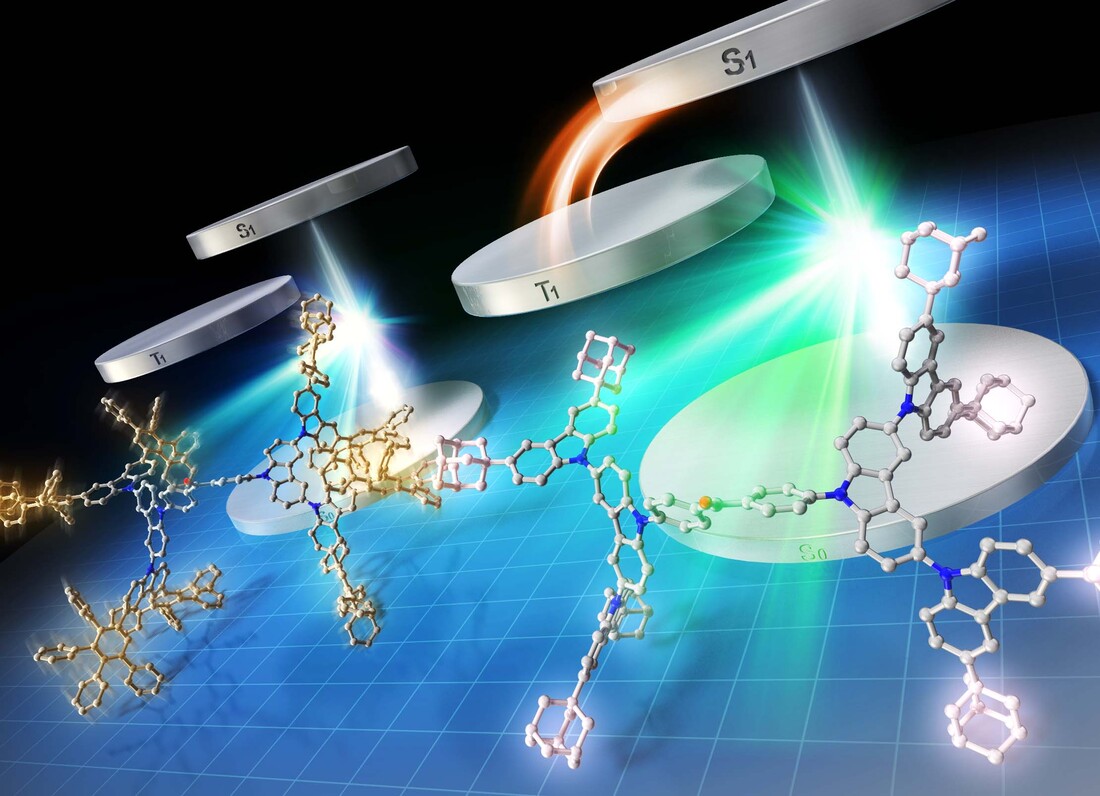

Chemical Science誌に掲載された論文が表紙に採択されました!

Poly-phenylene jacketed tailor-made dendritic phenylazomethine ligand for nanoparticle synthesisというタイトルにちなんでテーラーメードのジャケット(ポリフェニレン)を掛けた木のコート掛け(フェニルアゾメチンデンドリマー)と金属集積の様子をを表現しました! Polymer Chemistry誌に掲載された論文が裏表紙に採択されました!

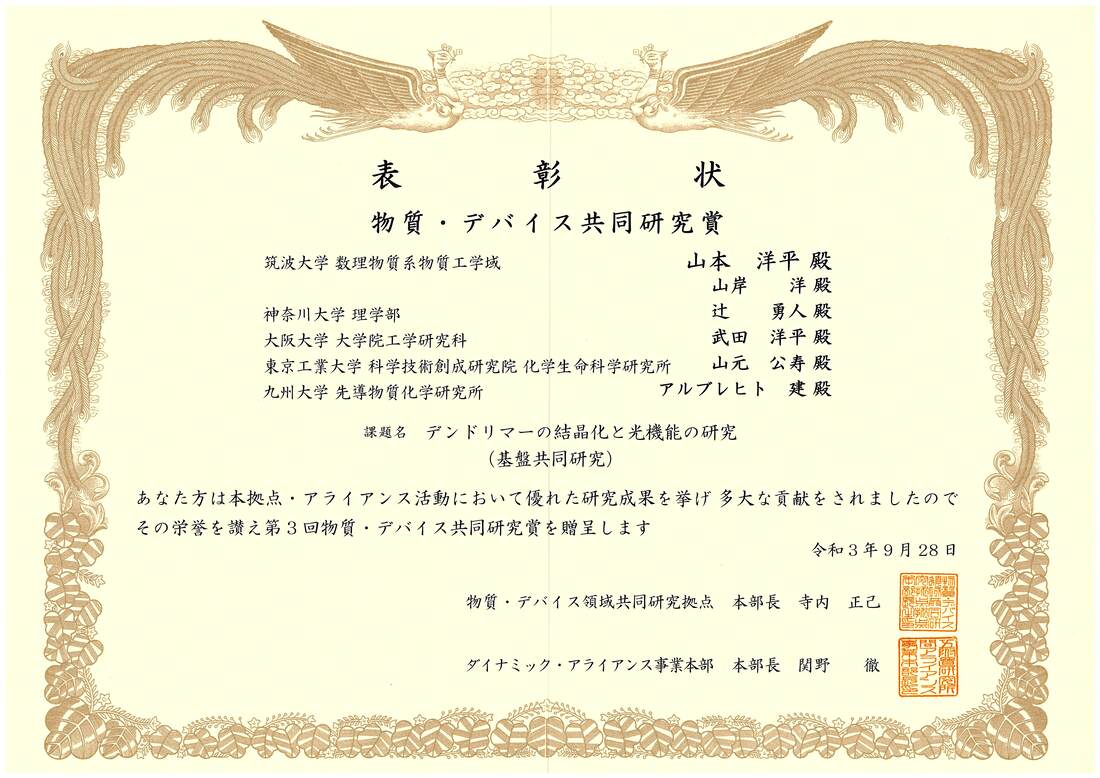

アダマンタンとテトラフェニルフェニル置換のカルバゾールーベンゾフェノンデンドリマーについてアダマンタン置換はTADFを示すのに対してテトラフェニルフェニル置換はTADFを示さない点を表現しました! 筑波大学の山本洋平教授を中心として多数の共同研究者と行ってきた共同研究成果が物質・デバイス共同研究賞を受賞しました!主に2020年度に発表した湿度に応答するポーラスデンドリマー結晶とレーザー共振器として働くデンドリマー結晶の創製に関する研究が評価されました。今後も共同研究を展開していきますのでよろしくお願いします。

東工大所属時に行ったデンドリマー金属錯体のコンホメーション解析をSTEMを使って行う論文についての記事が2件新聞掲載されました!

研究室の所属人数も10名を超えて手狭になってきたので、今までドライ系の実験室として使用していた部屋を居室に衣替えしつつ、新規の実験室を立ち上げました(ドラフトも古いものですが1台備えています)!

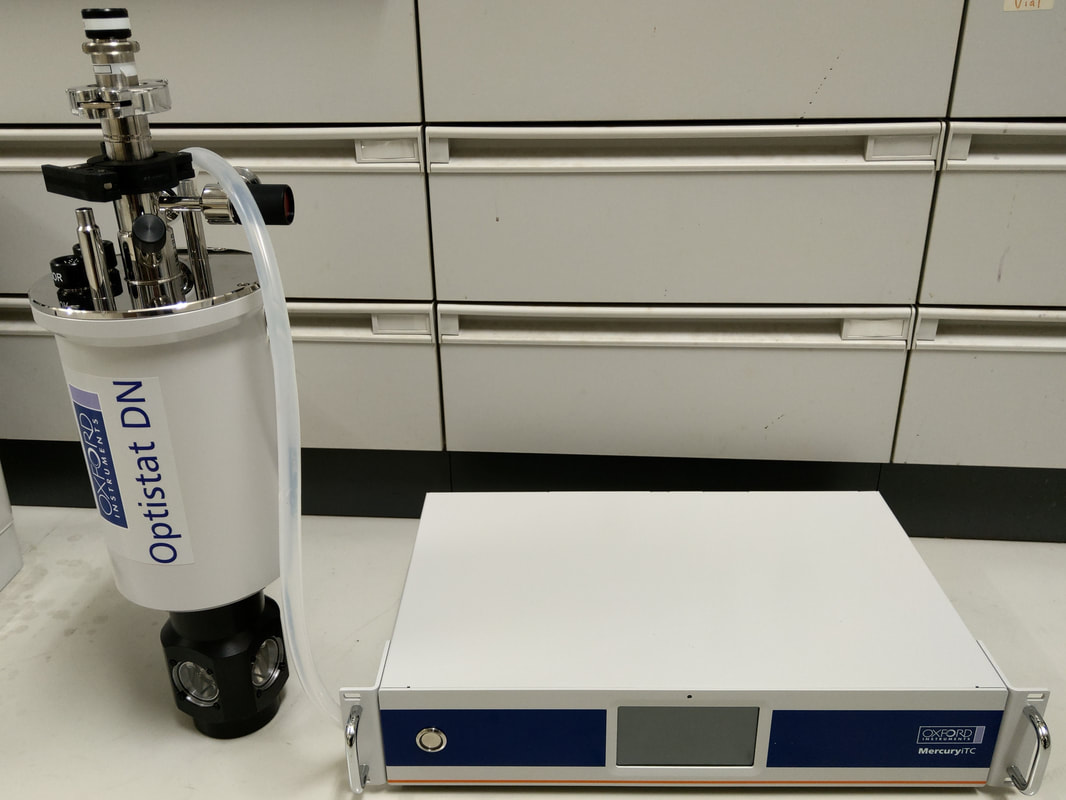

堀場製作所の蛍光分光光度計であるFluoroMax PlusとOxford InstrumentsのクライオスタットであるOptistat DNを設置しました。蛍光分光光度計は通常の蛍光に加えてリン光測定も可能で高感度です。クライオスタットと組み合わせることで77 Kまでの測定を実現しました。また、クライオスタットは大学の共通機器である蛍光寿命測定装置と組み合わせての使用も可能です。新規な発光材料開発になくてはならない重要な機器が揃いました!

|

Author九州大学先導物質化学研究所 Archives

April 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed